施設探しのご相談は24時間365日可能!

0120-469-448

※施設へはつながりません。施設の電話番号等の案内は承っておりませんので

入居相談以外のお問い合わせはご遠慮ください。

MENU

まごころ介護のお役立ちコラム

MAGOCORO COLUMN

ご自身やご家族の老後の住まいとして、有料老人ホームの検討を始めたものの、施設の種類や費用体系が多岐にわたり、最適な選択肢を見極めるのが難しいと感じていませんか?

人生の重要な転機となる住まい選びには、確かな知識と慎重な判断が求められます。

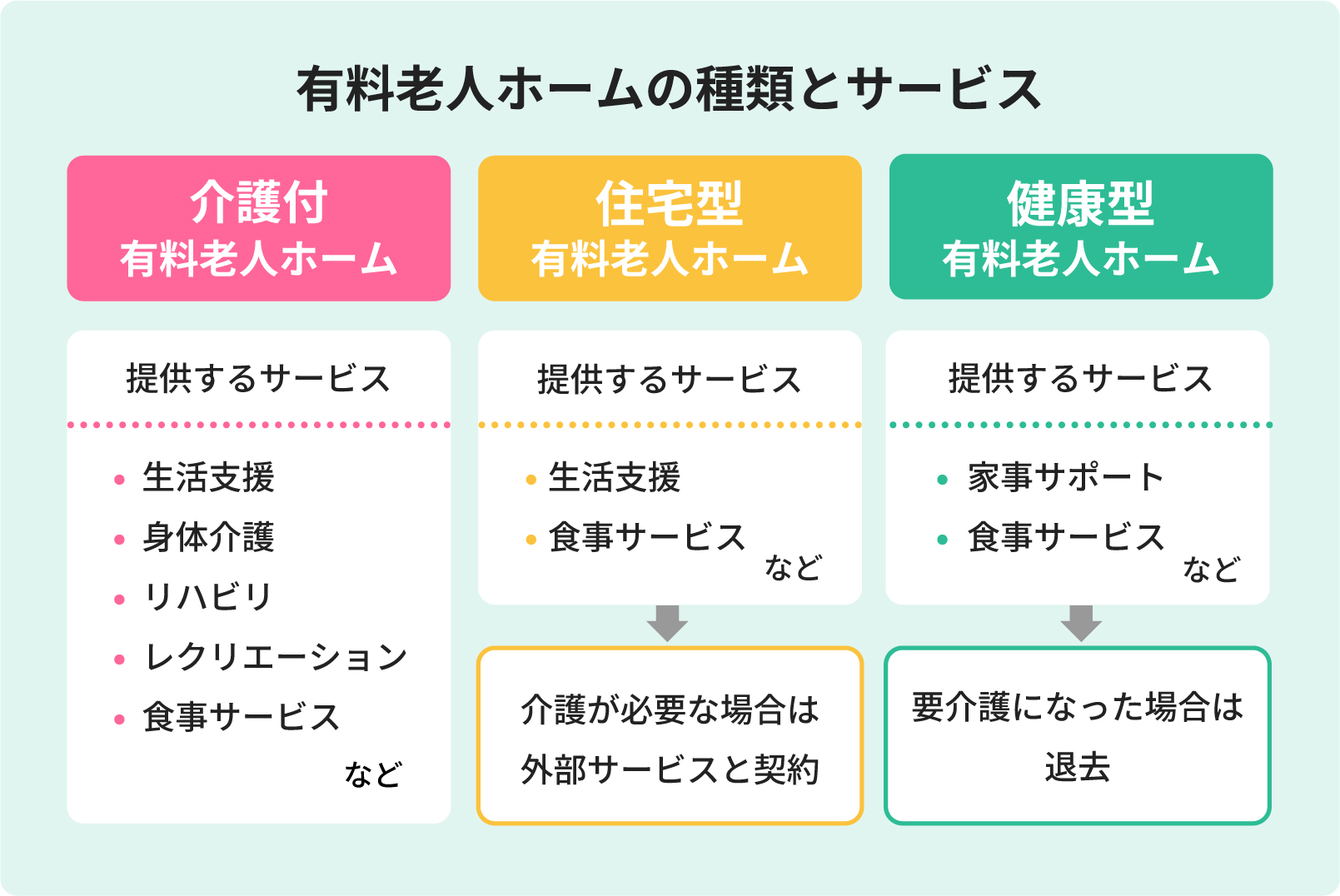

この記事では、有料老人ホームの基本的な定義や公的施設との違いを明確にし、「介護付」「住宅型」「健康型」の3つの類型について、特徴、費用、提供サービスの違いを詳細に解説します。

有料老人ホームの種類ごとの入居条件、スタッフ体制、そして費用内訳について深く理解していただき、ご自身の現在の状況と将来的なニーズに最も合致した施設を見つけ出すための具体的な検討材料となれば幸いです。

目次

有料老人ホームとは、食事の提供、介護、洗濯・掃除等の家事の供与、健康管理の4つのサービスのうち、いずれか一つ以上のサービスを提供している施設とされています。

これらの施設は、高齢者の心身の健康を保ち生活を安定させることを目的とした民間運営の施設であり、設置に当たっては都道府県知事へ届出を行うこととされています。

近年、有料老人ホームの数は増加傾向にあります。

この背景には、介護保険制度の創設により民間事業者による運営がしやすくなったこと、定員要件の廃止、対象サービスの増加、高齢者向け住まいのニーズの拡大などが挙げられます。

有料老人ホームは、提供するサービスの内容によって、主に以下の3つの類型に分けられます。

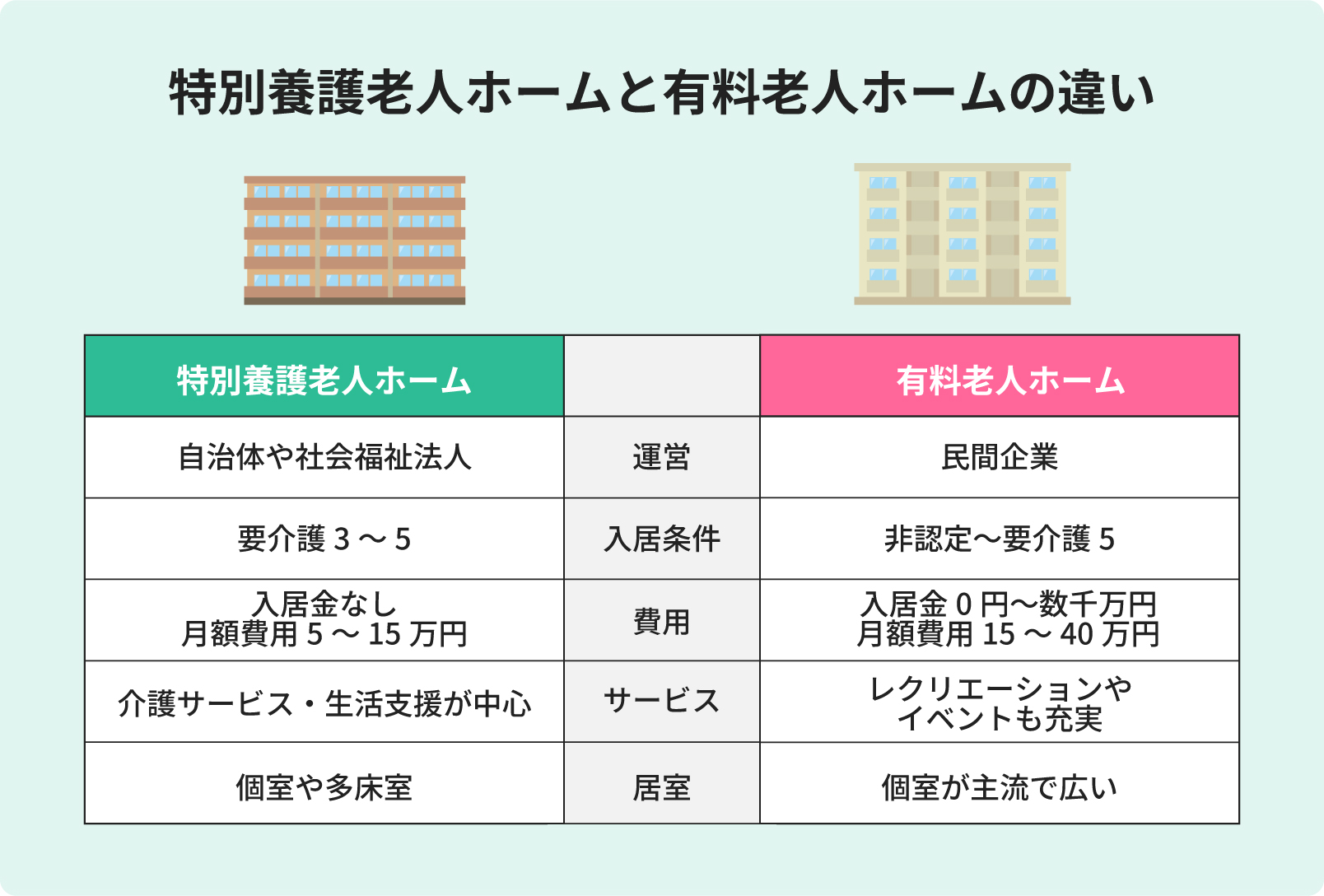

老人ホームには、有料老人ホームのような民間運営の施設と、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)などの公的施設があります。

公的施設は国や自治体、社会福祉法人などによって運営されており、入居費用が比較的安く設定されているため、収入に不安がある方でも補助を受けられる点が特徴です。しかし、入居希望者が多いため、入居までに時間がかかることが多いという難点があります。

一方、有料老人ホームは企業や医療法人などによって運営されており、公的施設よりも設備が充実していることが多く、多様なサービスを提供しているため、個々のニーズに合わせて施設を選ぶことができます。

また、特別養護老人ホームとは異なり、要介護認定の有無にかかわらず幅広い高齢者を入居対象としており、比較的スムーズに入居しやすいという利点があります。

有料老人ホームの入居条件は、概ね60歳以上または65歳以上が一般的ですが、施設の種類によって介護状態に関する条件が異なります。

| 介護付 | 住宅型 | 健康型 | |

|---|---|---|---|

| 入居条件 |

|

|

|

有料老人ホームにおける契約形態は主に3種類あり、大半の施設で「利用権方式」が採用されています。

利用権方式

居室等の利用権利と介護等のサービス契約が一体になっている方式。入居者が死亡した場合、利用権は終了し相続されません。

終身建物賃貸借方式

入居者が生存している限り終身にわたり居住できる契約。入居者の死亡をもって契約が終了しますが、夫婦で入居している場合は配偶者が引き続き住む権利があります。

建物賃貸方式(賃貸借方式)

居住部分とサービス部分の契約が別々になっている方式。入居者の死亡によって契約が終了することはありません。

有料老人ホームの3つの類型は、提供する介護サービスの形態が大きく異なります。

介護付有料老人ホームは、都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設であり、施設職員が直接、介護サービスの提供を終身にわたり行うことが義務付けられています。

メリット

24時間体制の手厚い介護サービスを費用を気にせずに受けられ、食事、入浴、排せつなどの日常生活全般の介助はもちろん、機能訓練やレクリエーションも充実しています。

介護サービス費は、介護度別による定額制です。要介護認定され介護保険が適用されると、介護サービス費は要介護度で決まった一定額(1割~3割負担)となり、介護度が重い方や頻繁な介助が必要な方にとって経済的な安心感が非常に高いです。

看取りに対応している施設が多いのも特徴の一つであり、終の住まいとして安心して生活を続けられる環境が整えられています。

デメリット

手厚いサービス体制を持つ分、費用が高額になる傾向があります。

専門スタッフの人件費や管理費が月額利用料に含まれるため、他の類型と比較して月額利用料が高めに設定されている施設が多いです。

介護サービスをほとんど必要としない自立の方にとっては、利用しないサービス分の費用も月額費に含まれてしまうため、費用対効果が低く感じる可能性があります。

住宅型有料老人ホームは、食事や環境整備等の生活援助サービスを提供する施設です。施設スタッフが直接的な介護サービスを提供しない点が介護付との最大の違いです。

介護が必要な場合は、地域の外部介護サービスを個別に契約し、利用することになります。

メリット

介護サービスは利用した分だけ費用を支払うため、介護サービス利用量が少ない方にとっては、月々の費用負担を抑えることができます。

初期費用(入居一時金)や月額利用料の平均値が介護付よりも安価な傾向にあるため、初期費用を抑えたい入居検討者にとって有力な選択肢となります。

デメリット

一方で、介護サービスを頻繁に利用するようになると、利用した分だけ費用が加算され、月々の自己負担額が増加する可能性があります。

さらに、介護保険の区分支給限度基準額を超過してサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担(10割負担)となり、月額費用が大幅に増大する可能性があります。

施設によっては、要介護度が重くなった際に退去を求められる可能性があるため、終身利用を希望する場合は退去条件を事前に確認する必要があります。

健康型有料老人ホームは、食事等の生活援助のサービスを提供し、健康で自立して生活できる方のみを対象とした施設です。

元気な状態を維持することを目的とした設備が充実している施設が多い点が魅力です。しかし、介護が必要になった場合は、契約を解除して退去しなければならないという明確な規定があります。

また、健康型有料老人ホームは施設数が非常に少ないため、選択肢が限定されるという現状があります。

有料老人ホームの費用は、主に「入居金(前払金)」と「月額利用料」の2種類に分けられます。

賃料を基準にして算出されるため、施設のサービス内容、設備、職員体制、立地条件などにより金額は異なります。

入居金(前払金)とは、居室や共用設備等を利用する権利を得るために、入居時に一括で支払う費用であり、前払い家賃としての性格を持っています。

前払金が0円の施設もあれば、数千万円のところもあります。

入居一時金の支払い方式と償却

入居一時金の支払い方法には、主に以下の3つの方式が存在します。

| 一時金方式 | 想定される入居期間の家賃相当分の全額または一部を、入居時に前払い金として一括で支払います。 |

|---|---|

| 月払い方式 | 前払金は納めず、家賃分を毎月支払う方式で、初期費用を抑えることができますが、毎月の費用負担が大きくなる傾向があります。 |

| 併用方式 | 入居金の一部を前払い金として支払い、残りの家賃分を月々支払う方式です。 |

入居一時金には、入居した時点で初期費用の一部が使われてしまう「初期償却」という仕組みがあり、一般的に10~30%ほどの金額が使われるのが一般的です。

また、入居金には償却期間が定められており、期間が終了する以前に退去した場合は、未償却部分が返還される仕組みとなっています。

契約解除に伴うクーリングオフ制度

有料老人ホームには、クーリングオフ制度が設けられています。入居者は、入居して3ヵ月以内(90日以内)に何らかの理由で退去する場合、前払金の全額が返還されます。ただし、食費などの実費は差し引かれます。

また、90日以内に入居した本人が逝去した場合も、初期償却分を含めた入居一時金が家族・親族などの身元引受人に返還されます。

月額利用料は、入居後に毎月継続して発生する費用で、家賃、管理費、食費、水道光熱費などから構成されています。

加えて、介護サービス利用時の自己負担額、消耗品代、嗜好品代などが別途かかる場合があります。特に、公的施設とは異なり、おむつ代も原則として別途負担となるため注意が必要です。

月額費用の中で、最も支払い方法が異なるのが「介護サービス費」です。

| 介護付 有料老人ホーム |

住宅型 有料老人ホーム |

健康型 有料老人ホーム |

|

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 0円~数千万円まで幅広い。 | ||

| 月額利用料 (相場) |

20万~40万円程度 | 15万~30万円程度 | 15万~30万円程度 |

| 介護 サービス費 |

【定額制】 施設費用に含まれるか、毎月定額の自己負担額を支払う。 (要介護度に応じて定額) |

【従量制・外部契約】 外部の介護サービス事業者と契約し、利用した分だけ支払う。 |

【基本的に不要】 自立が条件のため、基本的にかからない。 |

| 介護 サービス費 のリスク |

安定している。 | 利用回数が増えると高額になるリスクがある。(限度額を超えると10割自己負担) | 介護が必要になった場合、退去となるため費用リスクは低い。 |

介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)においては、介護サービスを確実に提供するために、以下のような厳格な人員配置基準が設けられています。

介護職員および看護職員:要介護者である利用者3人に対して1人以上配置(3:1以上)。

計画作成担当者:1人以上(ケアプランを作成)。

一方、住宅型や健康型には、介護体制に関する明確な人員基準は設けられていません。

有料老人ホームは、入居者の健康管理や緊急時対応のために、協力医療機関と提携することが定められています。

介護付有料老人ホームでは、看護職員の配置が義務付けられており(利用者50人につき1人など)、日常的な健康管理や医療的ケアに対応可能な場合が多いです。

医療依存度の高い入居検討者の方は、日中だけでなく、夜間を含めた看護職員の常駐体制を事前に確認することが非常に重要となります。

老人ホームへの入居を決めることは、ご自身の人生の質を大きく左右する決断です。

後悔しないために、以下のステップで情報を収集し、慎重に検討を進めましょう。

希望条件の整理

必要な介護サービス量、費用の予算、立地、求める設備などを整理します。

施設種類の選択

要介護度が高ければ介護付、自立度が高く自由なサービス選択を重視するなら住宅型など、最適な種類を選びます。

情報収集・資料請求

パンフレットや重要事項説明書(運営主体、費用、職員体制、サービス内容などが記載された書類)を取り寄せます。

実地見学・体験入居

資料で絞り込んだ施設を訪問し、居室の住みやすさ、食事の質、スタッフの対応などを確認します。体験入居も可能となっており、実際の生活を体験することで、入居後のイメージを具体化できます。

契約

すべての疑問点を解消し、入居一時金の償却期間やクーリングオフ制度などを確認し、納得した上で契約に進みます。

ここまで有料老人ホームの3つの種類と、それに伴う費用の構造、特に介護サービス費の仕組みについて詳しく解説しました。

施設選びは、ご本人様やご家族の将来の安心に関わる重要な選択です。費用やサービスの「量」だけでなく、「ご入居者様の現在の健康状態と、将来的に介護が必要になった場合の対応」という観点から、施設が適切であるかを吟味することが肝要です。

有料老人ホームの検討にあたっては、今回ご確認いただいた知識を基礎とし、必ず複数の施設を比較検討し、それぞれのメリットと潜在的なリスクを深く理解することが不可欠です。

監修

公開日:2025年10月28日