施設探しのご相談は24時間365日可能!

0120-469-448

※施設へはつながりません。施設の電話番号等の案内は承っておりませんので

入居相談以外のお問い合わせはご遠慮ください。

MENU

まごころ介護のお役立ちコラム

MAGOCORO COLUMN

ご両親の介護で、老人ホームへの入居を検討する際、「費用はどのくらいかかるのだろう?」「年金だけで暮らせるか?」といった不安を感じる方は多いでしょう。老後の生活を安心して送るためには、介護にかかる費用を事前に把握しておくことが大切です。

この記事では、老人ホーム・介護施設の料金体系や種類別の費用相場、さらに経済的な負担を軽減するための公的支援制度や対策を分かりやすく解説します。

目次

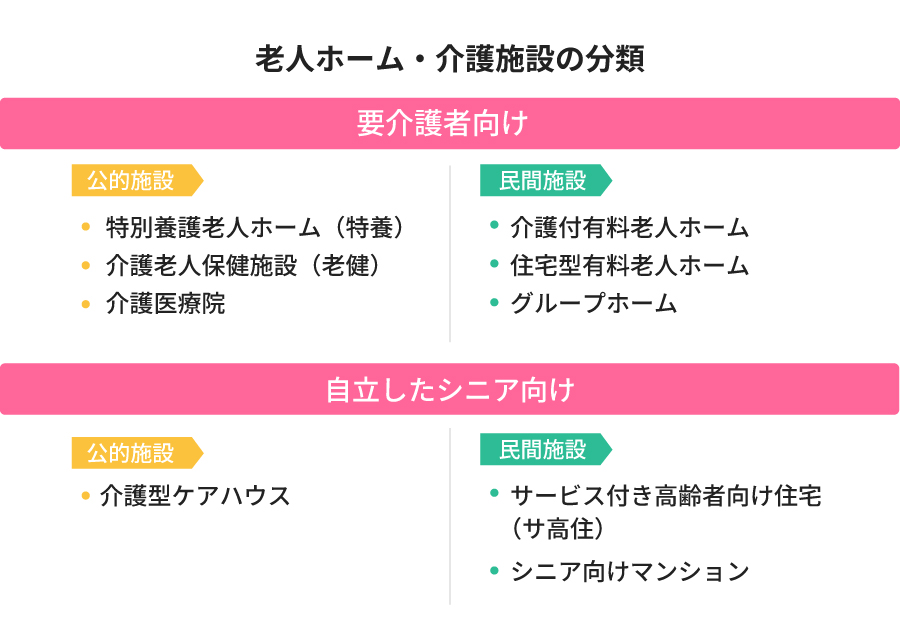

「老人ホーム」や「介護施設」と一口に言っても、その種類は多岐にわたり、それぞれで料金体系やサービス内容が大きく異なります。ここでは、主要な施設の種類とその費用の目安について詳しく見ていきましょう。

まず、高齢者向けの住居は、公的施設と民間施設の大きく2つに分けられます。

公的施設は、社会福祉法人や地方公共団体が運営しており、比較的安価な費用で利用できるのが特徴です。入居条件が厳しかったり、入居待ちが長期間にわたるケースが多く見られます。代表的な施設として、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などが挙げられます。

一方、民間施設は、民間企業が運営しており、多種多様なサービスや設備が提供されています。料金設定は施設ごとに大きく異なりますが、公的施設に比べて費用は高めになる傾向があります。介護付有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などが含まれます。

【ワントップパートナーの事例:老健と有料老人ホームの大きな違い】

特定の施設では、利用目的や期間に制約があるため、ご夫婦やご家族の生活スタイルが維持できないことがあります。

以前、ワントップパートナーにご相談いただいた90代のご夫婦のケースでは、ご夫婦ともに老健(介護老人保健施設)に入所されていましたが、施設側の事情でご夫婦の部屋が別々になってしまいました。

「一緒の部屋で過ごしたい」という気持ちが強く、老健での生活に少し寂しさを感じ、夫婦同室(二人部屋)が可能な介護付有料老人ホームへと転居されました。

このように、老健は在宅復帰が目的で入居期間も原則3〜6ヶ月と限られるうえ、夫婦同室が難しい場合が多いのが実情です。

一方、民間施設の有料老人ホームは費用が高くなりますが、プライベートな居室を確保し、終身で安定した生活を送るための選択肢となります。

関連リンク:施設紹介事例vol.58「~老健に入所中の90代のご夫婦~ 部屋が別々なので同室で暮らせる老人ホームを探したい」

ここでは、主要な施設の種類ごとに、入居時にかかる費用と月々の利用料の目安をご紹介します。

| 施設の種類 | 入居時 一時金の 目安 |

月々の 利用料の 目安 |

主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 特別養護 老人ホーム |

0円 | 8万~ 15万円 |

要介護3以上が原則。終身利用可能で、日常生活の介助や医療的ケアを受けられる。入居待ちが多い傾向。 |

| 介護付 有料老人ホーム |

0円~ 数千万円 |

15万~ 35万円 |

24時間体制の介護・生活支援が提供され、医療的ケアも可能。要介護度が高い方も安心。 |

| 住宅型有料 老人ホーム |

0円~ 数千万円 |

11万~ 30万円 |

生活支援が中心で、介護サービスは外部と個別に契約。比較的介護度が軽い方が利用しやすい。 |

| サービス付き 高齢者向け住宅 |

0円~ 数十万円 |

10万~ 30万円 |

安否確認や生活相談が受けられるバリアフリー賃貸住宅。介護は外部サービスを利用。 |

| グループホーム | 0円~ 100万円 |

10万~ 30万円 |

認知症高齢者が少人数で共同生活。家庭的な環境で専門ケアを提供。 |

| ケアハウス | 0円~ 数百万円 |

6万~ 20万円 |

自立した生活に不安がある方が対象。比較的安価で、所得に応じた軽減制度もある。 |

| 介護老人保健施設 | 0円 | 5万~ 20万円 |

在宅復帰を目的としたリハビリ中心の施設。入居期間は原則3~6ヶ月。 |

| 介護医療院 | 0円 | 10万~ 20万円 |

医療と介護を一体的に提供。慢性的な医療ケアが必要な方向けで長期療養が可能。 |

高齢者施設への入居を検討する上で、単に金額だけでなく、その内訳を理解することは非常に重要です。料金は大きく「入居時費用」と「月額利用料」の二つに分けられます。

入居時費用は、施設へ入居する際に一度に支払うまとまった金額を指します。多くの場合、「入居一時金」と呼ばれ、想定される居住期間に相当する家賃の一部、または全額を前払いする形を取ります。

入居一時金とは?

入居一時金は、一定期間の家賃相当額を前もって支払うものです。施設が想定する居住期間に基づいて金額が設定されます。この金額は、施設の設備や立地、サービス内容によって大きく変動します。

償却の仕組み

支払った入居一時金は、入居期間に応じて毎月少しずつ「償却(しょうきゃく)」されます。例えば、1,000万円の一時金を支払った場合、10年(120ヶ月)で償却される契約であれば、毎月約83,333円ずつ償却されていきます。

未償却分の返還

償却期間が終わる前に退去した場合、未償却分が返還される仕組みがあります。ただし、契約内容によっては返還金がない場合もあるため、事前にしっかりと確認することが大切です。

短期解約特例(クーリングオフ)

特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護付有料老人ホームなどでは、入居後90日以内であれば、クーリングオフ制度により全額または一部が返還されます(利用料や原状回復費用を除く)。

毎月発生する利用料には、様々な項目が含まれています。

居住費

いわゆる家賃に相当します。公的施設では居室の種類(多床室、個室、ユニット型など)で基準額が定められていますが、民間施設では立地、広さ、設備などで大きく変動します。

食費

一日3食分の食材費と調理費用です。公的施設では基準額があり、外出などで食事を抜いても一日分請求されることがあります。一方、民間施設では食べた分だけ請求されるケースも多いです。

管理費

共用部の維持管理費、運営スタッフの人件費、設備の保守費用などに充てられます。施設によって内容が異なりますので、契約時に内訳を確認しましょう。

水道光熱費

居室での使用分で、変動制または定額制があります。

介護サービス費

要介護度や利用量に応じて変動します。自己負担は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割負担となる場合があります。

サービス加算・上乗せ介護費

基準以上の手厚いサービス(夜間職員の増員、専門的ケアなど)を提供する場合に加算される費用です。

日常生活費

石鹸、歯ブラシなどの日用品、お菓子などの嗜好品、理美容代などがこれにあたります。おむつ代は公的施設では施設サービス費に含まれますが、民間施設では自己負担となることが多いです。

医療費

施設に常勤医がいない場合、協力医療機関を受診した際の費用や薬代は別途自己負担となります。

また、入居後には予期せぬ「隠れコスト」が発生することもあります。介護度の上昇による月額の増加、入院や医療処置に伴う加算費用、家族が施設へ訪問する際の交通費などが挙げられます。長期的な視点での資金計画が重要です。

高齢者向け施設での暮らしにかかる負担には、複数の支払い方式と契約形態があります。ご自身の状況に合った方法を選ぶことが、経済的負担を軽減する第一歩です。

老人ホームの主な支払い方式は、以下の3つに分けられます。

1.全額前払い方式

入居時に想定居住期間の家賃相当額を一括で支払います。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 月々の家賃負担がなくなるため、毎月の支払い額を抑えられ、経済的な見通しが立てやすい。 | 初期にまとまった資金が必要。施設利用料が値下げされても差額が返金されない可能性がある。 |

2.一部前払い方式

入居時に家賃の一部を一時金として支払い、残りの家賃は月々支払います。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 初期費用を抑えつつ、月々の支払いも極端に高額にならない。償却期間内の退去で返還金がある。 | 全額前払い方式より月々の負担が高めになることがある。 |

3.月払い方式(初期費用0円プラン)

入居時の一時金は不要で、家賃やその他の費用を毎月支払う方式です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 初期費用を大きく抑えられ、入居しやすい。短期間の利用にも便利。 | 月々の支払い額が前払い方式よりも高めに設定されるのが一般的。将来的な料金変動リスクがある。 |

高齢者施設の契約形態は、一般の賃貸住宅とは異なる場合があります。

利用権方式

入居一時金を支払うことで、居室や共用スペース、介護・生活支援サービスを終身的に利用できる契約です。多くの有料老人ホームで採用されています。入居者が亡くなると契約は消滅し、家族が権利を相続することはできません。

建物賃貸借方式

通常の賃貸住宅と同様に、居住部分と介護サービスが個別に契約されます。入居者が亡くなった場合、同居の配偶者や親族が相続し、引き続き居住できる可能性があります。

終身建物賃貸借方式

建物賃貸借方式の一つで、都道府県知事の認可を受けた施設のみが提供できます。契約は終身ですが、契約者が死亡すると終了し、相続権は発生しません。ただし、配偶者がいる場合は継続して住むことが可能です。

高齢者施設での生活にかかる経済的負担は決して小さくありませんが、国や自治体が提供する様々な支援制度や、賢い施設選びによって負担を軽減することが可能です。

高額介護サービス費支給制度

1ヶ月の介護サービス利用料の自己負担額が所得に応じた上限を超えた場合、超過分が後日払い戻される制度です。これにより、毎月の自己負担額を一定額に抑えることができます。

高額医療・高額介護合算療養費制度

年間(8月~翌年7月)の医療費と介護サービス費の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、超過分が支給されます。医療と介護の両方に費用がかかる場合に特に役立ちます。

特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定)

所得が低く資産が少ない方が介護保険施設(特別養護老人ホームなど)を利用する場合に、居住費や食費の自己負担額が軽減される制度です。グループホームや介護付有料老人ホームなどの民間施設は対象外となるため注意が必要です。

医療費控除

年間医療費が一定額を超えた場合、確定申告によって所得控除を受けられます。特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで発生した医療費が対象になる場合があります。

社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置

経済的に困難な利用者を対象に、介護サービス費、食費、居住費などが25%軽減される制度です。利用施設が社会福祉法人等で、かつ制度を実施している場合に適用されます。

公的制度の他にも、負担を軽減するための方法はいくつかあります。

地方の施設を検討する

都市部と地方では、施設の費用に大きな差があります。立地を変えることで、費用を大幅に抑えられる可能性があります。

生活保護の利用を相談する

年金だけでは不安な場合、生活保護制度の利用も選択肢の一つです。生活保護受給者向けのプランを持つ施設もあります。

年金だけで賄えるかを確認する

年金受給額と施設の月額利用料のバランスを事前に確認しましょう。公的施設であれば年金だけで生活できる場合もありますが、国民年金のみの場合は慎重な検討が必要です。

施設スタッフやケアマネジャーへの相談

もし入居後の支払いが困難になった場合でも、すぐに退去を迫られることはありません。早めに専門家へ相談することで、負担軽減策を一緒に検討してくれます。

【ワントップパートナーの事例:費用以外の不安による転居の検討】

老人ホームを選ぶ際は費用だけでなく、施設の運営方針や人間関係も生活の質に大きく影響します。

以前、ワントップパートナーにご相談いただいたグループホームに入居中の90代女性のケースでは、施設の方針が合わず、他の入居者との関係にも不安を感じた結果、転居を希望されました。

費用は十分支払える状況でしたが、「安心して快適に暮らす」という精神的な安心感を優先し、最終的に自由度の高いサ高住や住宅型有料老人ホームを探し直すことになりました。

このように、入居後に「合わない」と感じた場合でも、精神的な安心感を求めて新たな施設へ転居することは十分可能です。

専門家は費用の相談だけでなく、こうした生活の質の改善に向けた住み替えのサポートも行っています。

関連リンク:施設紹介事例vol.61「~グループホームに入居中の90代の女性~ 施設の方針などに不安があるので新たな老人ホームを探したい」

老人ホームにかかる費用は、入居時の「一時金」と毎月の「利用料」の二つが主な柱です。これらの金額は、施設のタイプや立地、サービス内容によって大きく異なり、費用相場には幅広い選択肢があります。

ただし、これらの経済的負担は、高額介護サービス費制度などの公的支援や、地方の施設を選ぶといった対策によって軽減することが可能です。

ご自身やご家族の状況に合わせた最適な施設選びをするためには、費用の仕組みを理解し、計画的に準備を進めることが大切です。

監修

公開日:2025年10月6日