施設探しのご相談は24時間365日可能!

0120-469-448

※施設へはつながりません。施設の電話番号等の案内は承っておりませんので

入居相談以外のお問い合わせはご遠慮ください。

MENU

まごころ介護のお役立ちコラム

MAGOCORO COLUMN

「要介護1次判定プログラム」の見直しについて6月2日開催の審議会で示された方針について解説

社会保障審議会・介護保険部会が2025年6月2日に開催され、その中で「要介護認定の1次判定の妥当性」を検証するため、実態調査を行う方針が示されました。

今回は、なぜこの議論が始まったのか、そして1次判定が見直されると現場にどんな影響があるのかをお伝えします。

目次

現行の「要介護認定の1次判定」は、2009年に判定ロジックの見直しが行われました。

この見直しでは、認知症や医療的ケアが必要な高齢者の状態をより的確に反映することを目的としていました。しかし、現行の判定方法ではいくつかの問題があります。

現行の一次判定のコンピュータ判定モデル

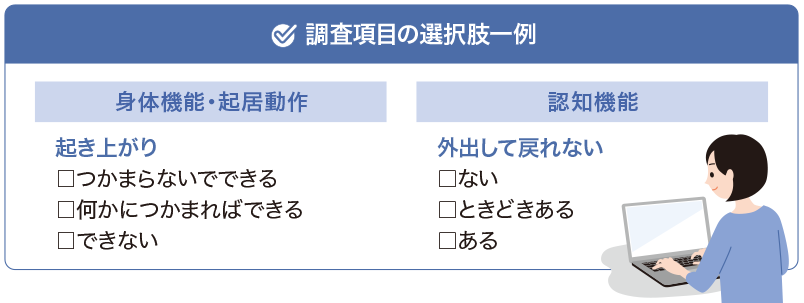

介護の手間を「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」の5項目に分類し、74の調査項目からそれぞれ選択します。(※主治医意見書の一部も入力)

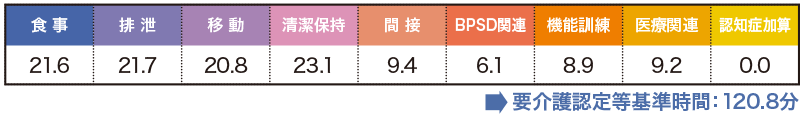

介助にどれくらいの時間を要するのか、8つの生活場面に分けて時間に換算します。これに「認知症加算」を加えて評価が決定されます。

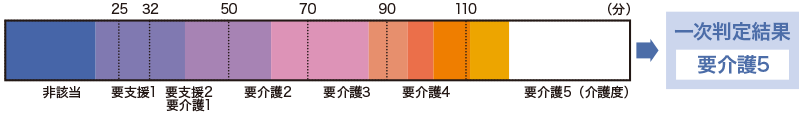

それぞれの介助時間を合計して、要介護認定等基準時間を算定し要介護度を判定します。

現行の判定モデルの問題点◎要介護4・5の介護施設入所者3500人のデータを中心に判定プログラムが構築されている

◎在宅、通所などの介護保険サービス利用者の生活環境、生活実態が反映されていない

◎重度の認知症でも実際に比べて要介護度が軽く判定されるケースがある

そこで国は、2024年6月21日に閣議決定した「規制改革実施計画」の中で、要介護認定の見直しに向けた方針を示しました。

具体的には、在宅介護や通所介護など、幅広いサービス利用者の最新データを活用することを検討。あわせて、認知症の利用者について、認定調査項目やその選択肢のあり方を見直す可能性があるとしています。

現行の1次判定ロジックの見直しについて社会保障審議会・介護保険部会では、「問題なし」とする見解が示された一方、「変えるべき」という要望も出るなど意見は分かれました。

慎重派の意見

●制度全体のバランスを崩すことにつながりかねない

●見直しは内容によっては大きな混乱をきたす可能性がある

待望派の意見

●実際の手間より軽い介護度で認定されるのは切実な問題

●認知症の在宅ケアの負担感をより正確に反映してほしい

現時点では、ロジックの見直しを行うかどうかはまだ決まっていません。厚生労働省は2025年12月から2026年2月にかけて、まず、ケアの提供時間や内容に関する調査を実施し、2026年3月にその結果をまとめる予定です。その後、4月以降に介護保険部会で報告される見込みです。

要介護認定の1次判定は、16年前に実施された調査を最後に、大規模な見直しが行われていませんでした。しかし、介護サービス利用の入り口である1次判定は、ケアマネの業務や利用者支援のあり方にも直結する重要な仕組みです。

今後の制度の動向を注視しながら、利用者に適切なサービスを提供できるよう、柔軟に対応していくことが求められます。

―引用元・参照WEBサイト

厚生労働省|2025年6月2日 社会保障審議会

厚生労働省|要介護認定について

1次判定の見直しは、制度の根幹にかかわる重要な仕組みであり、議論次第で、業務の進め方やサービスのあり方にも変化が生じる可能性があります。

制度の動向にアンテナを張りながら、日々の支援にどう活かすかを考えることが、専門職に求められるのではないでしょうか。

監修

公開日:2025年7月8日