施設探しのご相談は24時間365日可能!

0120-469-448

※施設へはつながりません。施設の電話番号等の案内は承っておりませんので

入居相談以外のお問い合わせはご遠慮ください。

MENU

まごころ介護のお役立ちコラム

MAGOCORO COLUMN

将来、自分や大切な家族に介護が必要になった時、「いったい何をすればいいのだろう?」と漠然とした不安を抱えていませんか? 公的介護保険制度は、そんな不安を解消し、適切な介護サービスを受けるために欠かせない制度です。

しかし、その仕組みは少し複雑に感じられるかもしれませんね。

このコラムでは、介護の必要度を客観的に示す「要介護認定」について、8段階の認定区分や、それぞれの段階で利用できるサービス、さらには申請からサービス利用までの具体的な流れまで、分かりやすく丁寧に解説していきます。

目次

公的介護保険制度において、「介護がどれくらい必要か」という度合いを客観的に示す指標を「要介護認定」と呼びます。 これは、いわば介護の必要性を測る「ものさし」のような役割を果たしており、この認定区分によって、公的介護保険から受けられるサービスの給付上限額や、利用できる介護サービスの種類が決まります。

介護保険制度を利用するためには、まずこの要介護認定を受けることが、すべての始まりなのです。

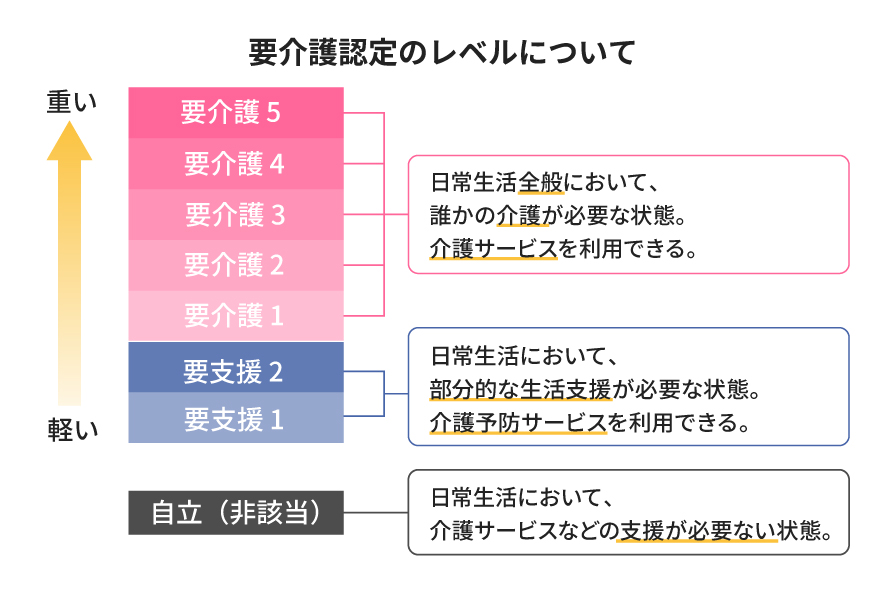

要介護認定は、大きく「要支援」と「要介護」、そして「自立(非該当)」の3つに分類されます。さらに、それぞれの区分が細かく分かれており、合計で8段階に分類されます。

この8段階の区分は、それぞれの介護状態に応じたケアを提供するために非常に重要なものです。例えば、軽度の要支援1と、重度の要介護5では、必要となる介護の手間も内容も全く異なります。

この区分を知ることは、適切なサービスを選ぶための第一歩です。

それでは、具体的に8段階の認定区分について、それぞれの状態の目安を見ていきましょう。

以下に、各認定区分の状態の目安をまとめた表を提示します。

| 認定区分 | 状態の目安 |

|---|---|

| 自立 (非該当) |

日常生活に支援や見守りが不要で、食事や排せつなどを自分で問題なく行える状態。 |

| 要支援1 | 食事や排せつは自力でできるが、複雑な家事などで見守りや支援が必要。 |

| 要支援2 | 要支援1より多くの場面で支援を必要とし、将来的に介護が必要になる可能性が高い状態。 |

| 要介護1 | 日常生活で部分的な介助が必要。立ち上がりや歩行に一部介助が必要な場合がある。 |

| 要介護2 | 食事や排せつを含む生活全般で介助が必要。要介護1より介護が必要な場面が増える。 |

| 要介護3 | 自力での移動が難しく、日常生活のほぼすべてにおいて全面的な介助が必要。特別養護老人ホームへの入居は原則この段階以上。 |

| 要介護4 | 介助なしでは日常生活を送ることが非常に困難な状態。思考力や理解力の著しい低下が見られることも。 |

| 要介護5 | 最も重度の段階で、多くの場合寝たきりの状態。介護なしには生活できない。 |

要介護度は、特定の病名ではなく、心身の状態に応じて「介護にどれくらいの手間がかかるか」を時間に換算した「要介護認定等基準時間」を基に判定されます。

以下は、特定の心身の状態が、どのくらいの介護の手間(要介護度)に相当するかの目安です。

寝たきりの状態

1日の大半を寝たきりで過ごし、食事や排せつ、入浴といった日常生活全般で介護が必要な場合、介護に要する時間が長くなるため、要介護5に該当することが多くなります。ただし、同じ寝たきりの状態でも、意思疎通がどの程度可能かによっては、要介護4と判定される場合もあります。

ALS(筋萎縮性側索硬化症)

病状の進行に伴い筋力が低下し、徐々に介護の手間が増していきます。例えば、箸が持てなくなったり、最終的に車いすからベッドへの移乗介助が必要になったりすると、要介護4に相当する状態となることがあります。

認知症

認知機能の状態は、介護の手間を判断する上で重要な要素となります。

要支援2と要介護1の分かれ目として、認知症の症状が明確に出始めるかどうかが考慮されることがあります。理解力や判断力の低下に加え、徘徊や暴言などの行動が見られるようになると、要介護3や要介護4に相当すると判断される可能性が高まります。

【ワントップパートナーの事例:転倒による緊急の施設探し】

介護が必要になるきっかけは、病気の進行だけではありません。

実際にワントップパートナーにご相談いただいた事例では、90代の女性が自宅の浴室で一人で入浴中に転倒し、救急搬送されたことがきっかけでした。

幸い怪我で済みましたが、ふらつきと認知症の症状から、すぐに自宅での独居生活に戻ることが困難になりました。

当社の担当者は、ご相談からわずか約3時間で、ご本人様とケアマネジャー様が入院先で納得できる施設を見つけ、入居を決定。緊急の退院・入居契約を迅速にサポートしました。

この事例では要介護度の変化はありませんでしたが、転倒や骨折は、心身の状態を悪化させ、結果として要介護度が急に上がったり、緊急で施設入居を迫られたりする大きな要因となります。

このような不測の事態に備えるためにも、公的介護保険制度の理解や費用の目安の把握など、事前の準備がとても重要になります。

関連リンク:施設紹介事例vol.52「~浴室で転倒し救急搬送された90代女性~ 退院後の暮らしが不安なので老人ホームを探したい」

公的介護保険制度を利用して介護サービスを受ける際、実際の費用は利用者の所得に応じて1割から3割が自己負担となります。この自己負担割合は、所得が高い人ほど高くなる仕組みです。

さらに、各段階区分には1カ月あたりの「区分支給限度基準額」という上限が設定されています。この金額を超えてサービスを利用した場合は、超過分が全額自己負担となります。

この制度によって、利用者が必要なサービスを経済的に利用できるようになっています。

以下の表は、各区分の支給限度額と、自己負担割合が1割の場合の負担額の目安を示したものです。

| 認定区分 | 1カ月あたりの支給限度額 (1単位10円換算) |

自己負担額の目安 (1割負担の場合) |

|---|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |

| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |

| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |

| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |

表に記載の金額はあくまで目安です。介護保険サービスの費用は「単位」で管理されており、1単位あたりの単価は地域によって異なります。

正確な情報については、お住まいの自治体の窓口や担当のケアマネジャーにご確認ください。

出典:公益財団法人生命保険文化センターホームページ「居宅サービス・地域密着型サービスの支給限度額と利用の目安」

表に示されている支給限度額は、主に自宅で生活しながら利用する「居宅サービス」が対象となります。具体的には、介護スタッフが自宅を訪問する訪問介護(ヘルパー)や訪問看護、施設に通って支援を受けるデイサービス、一時的に施設に宿泊するショートステイ、福祉用具のレンタルなどが含まれます。

一方で、特別養護老人ホームなどの「施設サービス」を利用する場合は、この支給限度額の仕組みとは異なり、要介護度に応じた定額の費用がかかります。

なお、「自立(非該当)」と判定された方は、公的介護保険制度による給付(介護保険サービス)は受けられません。

しかし、自治体によっては「介護予防・日常生活支援総合事業」の対象となることがあり、基本チェックリストで生活機能の低下が見られる場合には、訪問型や通所型のサービスを利用できる場合があります。

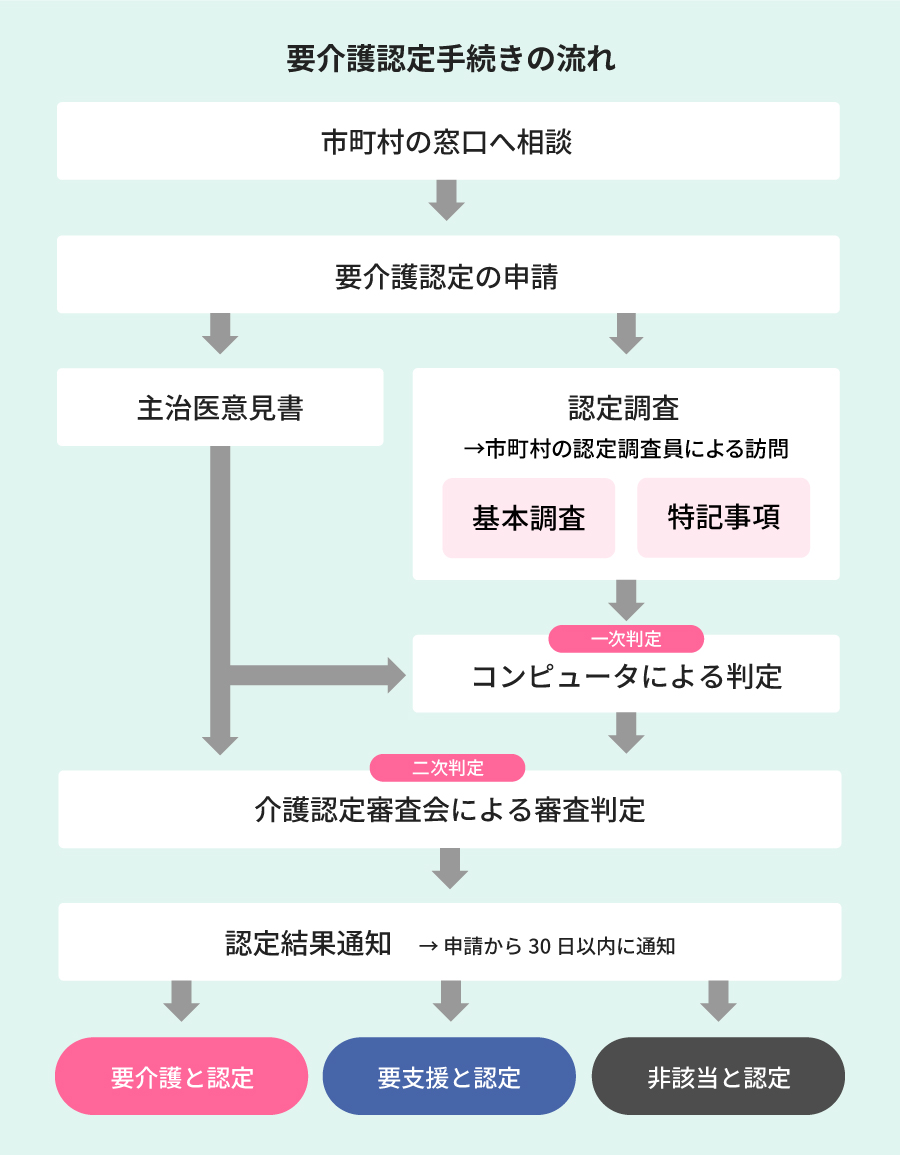

公的介護保険サービスを利用するためには、自治体による「要介護認定」を受ける必要があります。

ここでは、その具体的な流れを解説します。

介護保険サービスを利用するまでの流れは、以下のステップで進みます。

認定結果に納得できない場合の対処法

もし認定結果に納得がいかない場合は、まず市区町村に相談して説明を求めることができます。

それでも納得できない場合は、各都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申し立てを行うことが可能です。

また、認定後に心身の状態が変化した場合は、有効期間内であっても区分変更の手続きが可能です。

要介護認定を受けた後は、利用者の状態や希望に応じて、さまざまな介護サービスを選ぶことができます。

居宅サービスは、住み慣れた自宅での生活を続けたいと考える方に向けたサービスです。

訪問サービス

介護スタッフや看護師が利用者の自宅を訪問し、日常生活の支援や医療ケアを提供します。

| 訪問介護 | 食事や入浴、排せつなどの介助、あるいは掃除や洗濯などの生活援助を行います。 |

|---|---|

| 訪問看護 | 看護師が自宅を訪問し、健康状態のチェックや医療処置を行います。 |

通所サービス

利用者が施設に通い、日中に食事や入浴、リハビリテーション、レクリエーションなどの支援を受けます。

| デイサービス (通所介護) |

他の利用者との交流も図ることができ、心身の活性化にも繋がります。 |

|---|---|

| デイケア (通所リハビリテーション) |

リハビリを目的としたサービスで、医師や理学療法士が専門的なリハビリを提供します。 |

短期入所(ショートステイ)

数日~数週間程度、施設に宿泊して介護を受けます。家族の介護負担を軽減したい時や、旅行などで家を空ける時に利用されます。

施設サービスは、要介護認定を受けた方が特定の施設に入所して生活を続けるためのサービスです。

特別養護老人ホーム(特養)

重度の要介護者を対象に、長期にわたって生活全般の介護を提供します。原則として要介護3以上の方が対象となります。

介護老人保健施設(老健)

病状が安定した方が自宅復帰を目指すために、リハビリテーションを中心としたサービスを提供します。

介護付き有料老人ホーム

民間企業が運営し、介護サービスが手厚い施設です。入居者のニーズに合わせた多様なサービスが提供されます。

【ワントップパートナーの事例:排泄の不安を解消し、安心の暮らしを実現】

居宅サービスを利用し、訪問介護などを利用することで自宅生活は続けられますが、要介護度が高くなるにつれて、家族の負担は増大します。

特に、排泄介助などの身体介護が24時間必要になった場合、介護生活は非常に困難になります。

ワントップパートナーの事例では、要支援1の80代女性がトイレの失敗(失禁)を繰り返すようになったことが、老人ホームへの入居検討のきっかけとなりました。

この女性はほとんどのことが自力で可能でしたが、排泄の失敗というデリケートな問題に対し、自宅での生活に強い不安を感じていました。

介護度は軽度でしたが、「失禁の不安なく、自由度が高い広めの個室で暮らしたい」というご本人の希望に基づき、1階にクリニックが併設された高齢者専用賃貸住宅への入居が決定しました。

施設では、夜間の見守りや排泄介助も専門スタッフが行うため、ご家族の精神的な負担が軽減され、ご本人の生活の質(QOL)の維持にもつながります。

早期に安心できる環境に移ることで、以前のような不安なく、快適な暮らしを送れるようになったという点も重要な教訓です。

関連リンク:施設紹介事例vol.59「~トイレの失敗を繰り返すようになった80代女性~ 生活に不安を感じてきたので老人ホームを探したい」

介護保険制度では、身体状況に応じて福祉用具のレンタルや購入費の支給も行われます。

| レンタル対象 | 車いす、特殊寝台、歩行器、手すりなど。 |

|---|---|

| 購入対象 | 腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽など。 |

要介護認定を受けた後、これらのサービスを利用するためには、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成が不可欠です。要介護と認定された場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに、要支援と認定された場合は地域包括支援センターに、ケアプラン作成を依頼します。

要介護認定は、公的介護保険サービスを受けるために不可欠な指標です。「自立」から「要介護5」までの8段階に分かれ、この区分によって利用できるサービスの種類や支給限度額が決まります。

認定を受けるまでの流れを理解し、適切な手続きを行うことが、いざという時の安心につながります。心身の状態が変化した際には、区分変更も可能です。

訪問介護や施設サービスなど、介護サービスの種類は多岐にわたります。ご本人やご家族の状況に合った最適な介護を見つけるためには、ケアマネジャーなどの専門家への相談が重要です。

介護を「まだ先のこと」と考えず、早めの情報収集と準備をしておきましょう。

監修

公開日:2025年10月6日