施設探しのご相談は24時間365日可能!

0120-469-448

※施設へはつながりません。施設の電話番号等の案内は承っておりませんので

入居相談以外のお問い合わせはご遠慮ください。

MENU

まごころ介護のお役立ちコラム

MAGOCORO COLUMN

全世帯の半数が「高齢者がいる家庭」~高齢者の一人暮らしが過去最多を更新~

厚生労働省は「2024(令和6)年 国民生活基礎調査」を7月4日に発表し、高齢者の一人暮らし世帯が初めて900万世帯を超え、過去最多を更新したことが分かりました。

これは、日本の高齢化がさらに進行していることを明確に示しています。特に一人暮らしの高齢者の急増は、今後の介護サービスの設計や運営を考える上で重要なポイントです。

今回のコラムでは、この調査結果の概況を詳しく解説していきます。

目次

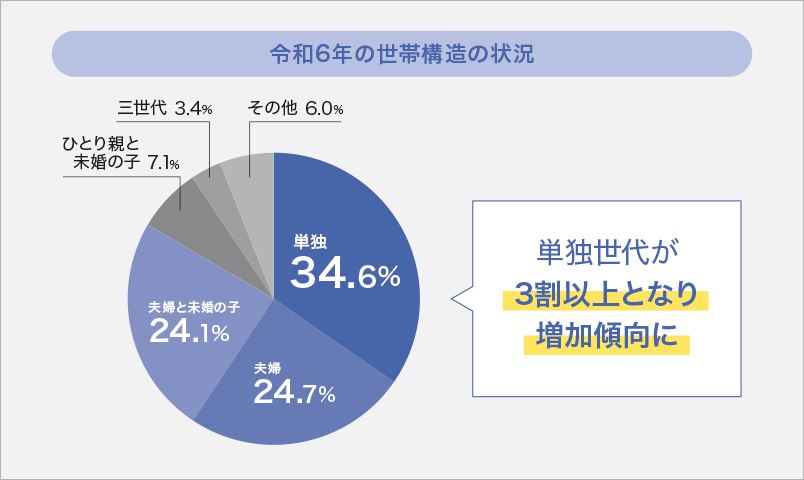

令和6年6月6日時点における全国の世帯総数は5482万5千世帯です。このうち、「単独世帯(一人暮らし)」が1899万5千世帯で、全世帯の34.6%と最も多いことが分かりました。次いで「夫婦のみの世帯」が1354万4千世帯(同 24.7%)、「夫婦と未婚の子のみの世帯」が1321万8千世帯(同 24.1%)の順となりました。

この結果から、かつて一般的だった「夫婦と未婚の子」で構成される世帯が減少し、「単独世帯」と「夫婦のみの世帯」が増加している日本の世帯構成の変化が読み取れます。

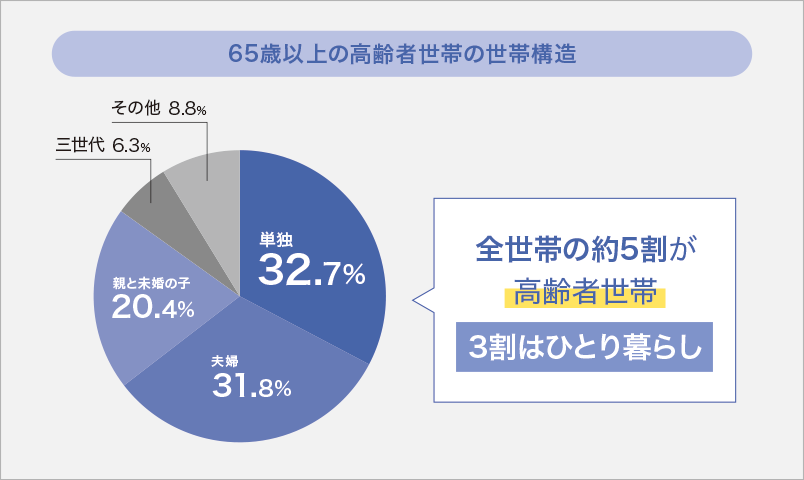

65歳以上の高齢者がいる世帯は2760万4千世帯と、全世帯の50.3%を占めています。このうち、一人暮らしの「単独世帯」が903万1千世帯と、前年比47万8千世帯増加し、過去最多を更新しました。この結果から、高齢者世帯の3割がひとりで暮らしていることがわかります。

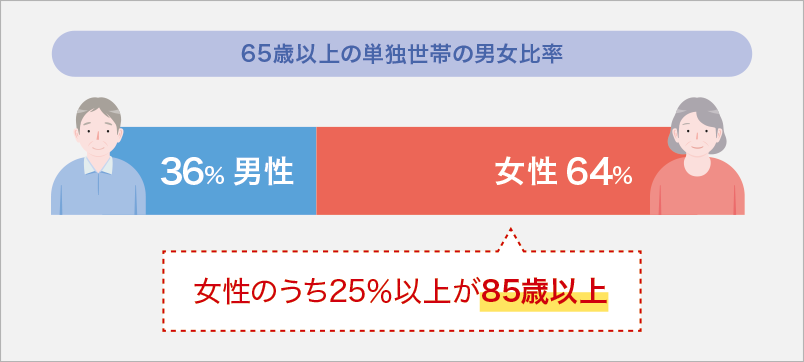

高齢者の「単独世帯」を男女比率で見てみると、女性が64.0%、男性が36.0%と女性が6割以上を占め、男性は「70~74歳」が27.0%、女性は「85歳以上」が25.6%と最も多くなっています。一人暮らしの高齢者のうち、6割以上が女性で、中でも85歳以上の女性の一人暮らしが目立って増えています。

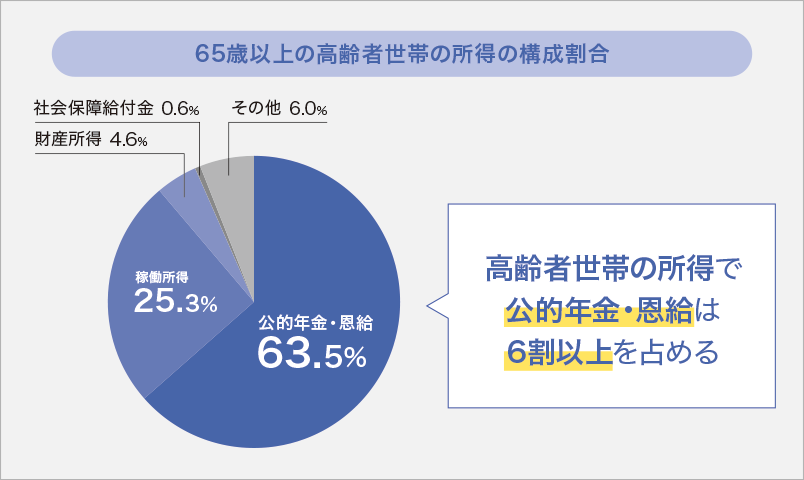

「2024年調査」によると、令和5年の1世帯当たり平均所得金額は、「全世帯」が536万円、「高齢者世帯」が314万8千円となりました。高齢者世帯1世帯当たり平均所得の構成は、「公的年金・恩給」が63.5%、「稼働所得」が25.3%でした。公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は43.4%となり、約4割の高齢者が年金・恩給のみで生活している計算になります。

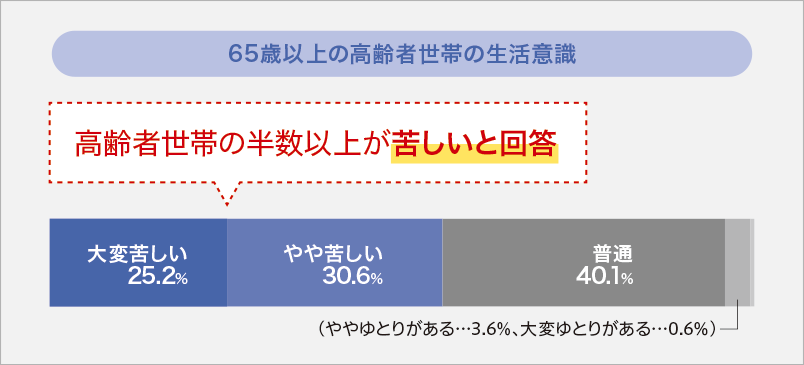

生活にゆとりがあるか、あるいは苦しいかを聞いた意識調査では、「全世帯」の59%が「苦しい」と回答。このうち「高齢者世帯」は56%が「苦しい」と答えています。

このように、全世帯で依然として生活が厳しいことが判明しました。

今回の調査結果からも見て取れるように、今後さらに高齢者の単身世帯が増えることで、在宅介護や生活支援サービスのニーズは確実に高まっていくと見込まれます。

自宅で暮らしたいと望む方が多い一方で、現場では深刻なヘルパー不足が続いています。サービスの受け入れを制限せざるを得ない事業所も多く、「もっと支援したいが、人員が不足している」「夜間や緊急時に対応できない」など、利用者・家族双方が在宅での生活に限界を感じる場面も少なくありません。

さらに、身寄りのない高齢者の増加、家族の介護疲れなども相まって、自宅での生活を続けることが難しくなるケースが増えています。

こうした背景から、比較的元気な段階で、老人ホームへの入居を検討する動きも広がりつつあります。

ただ、「どのような施設を選べばよいか分からない」「サービス内容の違いが見えにくい」「家族の意見がまとまらない」といった施設探しの悩みも多く、入居までの判断に時間がかかる傾向があります。

本人や家族が安心して入居を検討でき、施設情報を分かりやすく伝える「紹介サービス」の役割が、今後さらに重要になると感じています。老人ホーム探しでお困りの際は、ぜひ、当ワントップパートナーのご利用もご検討ください。専門の相談員がご希望に合う施設をご紹介いたします。

―引用元・参照WEBサイト

在宅・施設のいずれを選ぶにしても、地域サービスや施設情報が整理され、必要なときにすぐ相談・連携できる体制づくりが不可欠です。

高齢者の単身世帯が増えるなか、ケアマネに求められる役割はますます大きくなり、他職種との連携がこれまで以上に重要となってきます。日々の業務に追われる中で大変ではありますが、地域全体で支えていく姿勢が求められています。

監修

公開日:2025年8月27日 更新日:2025年9月26日