施設探しのご相談は24時間365日可能!

0120-469-448

※施設へはつながりません。施設の電話番号等の案内は承っておりませんので

入居相談以外のお問い合わせはご遠慮ください。

MENU

まごころ介護のお役立ち動画コラム

MAGOCORO MOVIE COLUMN

当サイトでは、動画の内容を加筆・編集して作成しています。

【認知症介護の極意】受診を拒む方を病院へ導く効果的な声かけ術

認知症の受診拒否に悩むご家族へ。受診を拒む方を病院へ導く、効果的な「声かけ」を介護経験23年のプロが解説します。受診のハードルを乗り越える一助となれば幸いです。

▼過去のシリーズはこちら!

①【介護のプロが伝授】「料理がまずい」と言われた時の声かけ術〜利用者との信頼を深めるコミュニケーションの秘訣〜

②介護現場での声掛け術!難しい排泄介助に対する心温まる対応

目次

介護現場で認知症高齢者の受診が進まず、お困りの経験はありませんか? 家族としては心配でたまらないのに、本人が頑なに拒否する。そんな状況に、どうすれば良いのか途方に暮れてしまう方も少なくないでしょう。

今回は、そんなお悩みを抱える皆さんへ、認知症の専門家である私が長年の経験で培った「受診を拒否する認知症高齢者を、ご家族がスムーズに病院へ連れて行くための効果的な声かけ術」をご紹介します。

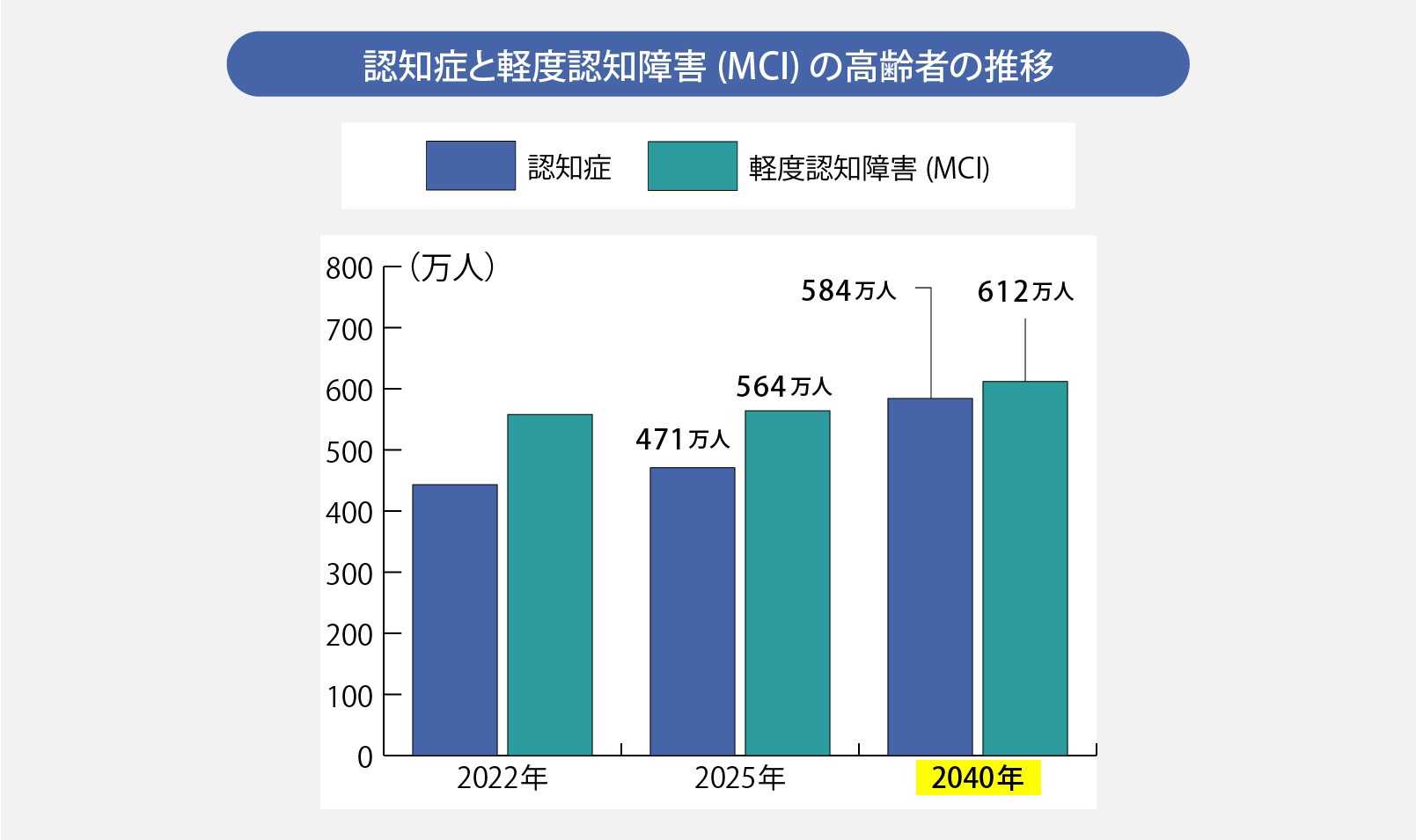

皆さんは、認知症がどれほど身近な問題になっているかご存知でしょうか? 厚生労働省の研究班の発表によると、2040年には認知症患者が約584万人、軽度認知障害(MCI)の方が約613万人に達すると推計されています。これは、65歳以上の高齢者のおよそ15%、つまり約6.7人に1人が認知症またはMCIになるという驚くべき数字です。

参照元:認知症の高齢者2040年に584万人、7人に1人…九州大などの研究チーム推計

私も介護の現場で23年間、多くのご家族や認知症の方々と接してきました。その中で痛感するのは、この問題が単なる個人の問題ではなく、社会全体で取り組むべき喫緊の課題だということです。早期発見・早期対応が認知症の進行を緩やかにし、ご本人とご家族の生活の質を保つ上で非常に重要になります。しかし、受診を拒む方が多いのが現実です。今回は、その現実を打破するための一歩を皆さんと共に踏み出したいと思います。

今回ご紹介するのは、実際に効果があった「声かけ」の具体的なシチュエーションです。

登場人物は、80代男性と78歳女性の夫婦二人暮らし

最近、夫の物忘れがひどくなってきたため、妻は認知症専門医の受診が必要だと感じています。

地域包括支援センターの職員からも受診を勧められ、妻は夫にどう声をかけるべきか悩んでいました。

あなたなら、この状況でどのように声をかけますか? 少し考えてみてください。

失敗パターンから学ぶ!なぜ受診を拒否されるのか?

多くのご家庭でよくある失敗パターンを見てみましょう。

このような声かけに対し、多くの場合、夫はどのように反応するでしょうか?

このように、強い拒絶反応を示すことがほとんどです。なぜでしょうか?

それは、男性、特に高齢の男性は、「見栄」と「プライド」を非常に重んじる傾向があるからです。「ボケた」「病気だ」という言葉は、彼らにとって自分の尊厳が傷つけられることを意味します。また、家族が勝手に外部に相談したことに対して、少し不信感を抱いてしまうこともあります。

このような声かけは、相手のプライドを刺激し、かえって頑なな拒否反応を引き起こしてしまうのです。私自身も、何千人もの高齢者の方々と接してきましたが、特に男性に頑固な方が多い印象を受けます。しかし、その頑固さの裏には、弱みを見せたくない、不安を隠したいという気持ちが隠されていることが多いのです。

成功パターン:相手のプライドを尊重した効果的な声かけ

では、どのように声をかければ、プライドの高い夫が自ら病院に行くことを了承してくれるのでしょうか? 妻は、私に相談に来た際、とても困り果てていました。私は彼女に、ある「声かけ」を提案しました。

それがこちらです。

この声かけ、いかがでしょうか? 夫は、不安がっている妻の検査に付き添ってあげるという形で、病院に行くことを了承してくれました。

ポイントは2点です。

「相手の心配事を自分のこととして伝える」こと

「相手の助けを求める」こと

男性は、頼られることに喜びを感じる生き物です。自分のプライドを傷つけられることなく、むしろ妻を助けるという名目でなら、病院に行くことに抵抗を感じません。

この声かけは、まさに「男の見栄とプライド」を逆手にとったものと言えるでしょう。相手が頑固であればあるほど、この方法は効果を発揮します。

この成功パターンは、認知症の方とのコミュニケーション全般に応用できる重要な原則を含んでいます。

「あなたのため」ではなく「私のため」という視点:

人は、「あなたのため」と言われると、時に「自分は病気だと思われている」「能力が落ちたと思われている」と感じ、反発心を抱きがちです。しかし、「私が困っているから助けてほしい」「一緒にいてくれると安心する」といった「私のため」という表現は、相手に寄り添いを求める形になり、協力を引き出しやすくなります。

相手の自尊心を傷つけない配慮:

認知症の症状が進むと、自分の状態を正確に認識することが難しくなることがあります。そのような状況で、直接的に物忘れを指摘したり、病名を告げたりすることは、相手の尊厳を深く傷つける可能性があります。婉曲な表現や、相手が受け入れやすい言葉を選ぶことが重要です。

具体的な行動を促す声かけ:

「病院に行こう」と漠然と誘うのではなく、「一緒に付いてきてほしい」「ちょっと付き添ってくれないか」といった、相手にとって具体的な行動を示す言葉を選ぶことで、何をするのかが明確になり、協力しやすくなります。

共感と安心感を与える:

「怖い」「不安」といった感情を正直に伝えることで、相手は共感しやすくなります。また、「あなたがいてくれると安心する」という言葉は、相手に自分の存在が役立っているという満足感を与え、心理的な抵抗を和らげます。

実は、これだけで終わりではありません。病院に行った後にも、成功への大切な連携が必要です。

病院に着いたら、認知症の検査を担当する医師にあらかじめ状況を伝えておきましょう。そして、医師には次のように声かけをしてもらうようお願いするのです。

この医師からの声かけもまた、非常に重要です。

この一連のやり取りには、事前に病院や医師と綿密な連携を取っておくという大切な下準備があります。あらかじめこのような状況を理解し、協力してくれる認知症専門医と事前に打ち合わせをしておくことが非常に重要なのです。

もし、ご自宅にケアマネジャーさんがいれば、まずはケアマネジャーさんに相談してください。彼らは、地域の医療機関との連携に慣れており、このような状況で協力してくれる医師や病院を紹介してくれるはずです。

もしケアマネジャーさんがついていなければ、お住まいの地域にある地域包括支援センターの相談員さんに相談してみてください。彼らもまた、地域のリソースを熟知しており、適切な医療機関を紹介してくれます。

「そんなこと教えてくれるの?」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。認知症の受診に繋がり、適切な医療やケアを受けられるようにサポートすることは、私たちケアマネジャーさんや地域包括支援センターの重要な仕事の一つです。聞きづらいと感じるかもしれませんが、ぜひ積極的に相談してみてください。皆さんの勇気ある一歩が、ご本人とご家族の未来を変えるかもしれません。

今回ご紹介した声かけ術は、認知症の方への対応の一例に過ぎません。認知症の方とのコミュニケーションは奥深く、様々な状況に応じて適切な対応が求められます。

認知症の介護は、時に孤独を感じることもあるかもしれません。しかし、あなた一人ではありません。

私たち介護の専門家、そして地域には、皆さんを支えるための様々なリソースがあります。

今回の「効果的な声かけ術」が、皆さんの介護の一助となれば幸いです。

\ 福祉の福ちゃんが講師を務める「介護・福祉セミナー」を開催しています /

監修

公開日:2025年7月30日